リフォーム前

リフォーム後

修理状況

お預かり時の写真

金具外し

箪笥の洗い

箪笥のカビとり

箪笥の背中と重ねの削り

小引き出しの枠塗り

箪笥の削り

金具屋さんから金具が届きました

粗削りだけでは、取り切れなかった欠けなどを修理

扉中央の金具をつけるための施工

色見本

着色前の養生

着色

ウレタン吹き

金具の取り付け

ロウ塗りと検品

鍵について

梱包

据え付け後の写真

お預かり時の写真

金具外し

|

|

|

|

|

|

金具の取り外しが終わりました。

金具の取り外しが終わりました。

箪笥の洗い

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

箪笥のカビ取り

洗いだけでは取り切れなかったカビを表面を削って、アルコール消毒します。

|

|

上の写真は箪笥を洗う前になります。とくにこの辺りのカビが目立ったので、念入りに削り消毒します。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

消毒した後はよく乾燥させます。

|

|

消毒が乾いた後に、サンドペーパーで表面をならします。 最初に比べると、綺麗になったのがわかると思います。

消毒が乾いた後に、サンドペーパーで表面をならします。 最初に比べると、綺麗になったのがわかると思います。

箪笥の背中と重ねの削り

|

|

箪笥の重ね。箪笥が重なっていると見えない部分ですが表面にカビが出ています。

|

|

削って、消毒してサンドペーパーをあて綺麗になりました。

|

|

|

|

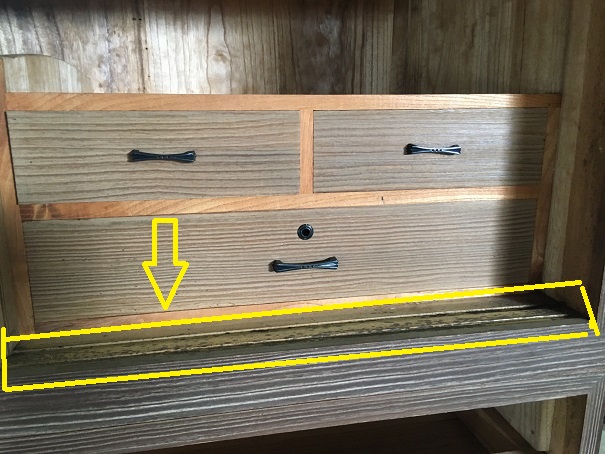

箪笥の背中で割れている所がありましたので修理している所の写真になります。  修理した箇所は黄色矢印の箇所になります。

修理した箇所は黄色矢印の箇所になります。  箪笥の背中を削った写真です。 黒ずみも取れ綺麗な木肌が出てきました。

箪笥の背中を削った写真です。 黒ずみも取れ綺麗な木肌が出てきました。

小引き出しの枠塗り

もともとがケヤキ色に塗ってあった枠ですが、少し色あせてましたのでケヤキ色で色をお付けしました。

もともとがケヤキ色に塗ってあった枠ですが、少し色あせてましたのでケヤキ色で色をお付けしました。  ペンキと違い、木目が見えるオイルステインケヤキ色を使いました。 塗ったら上の写真のようによくふき取ります。

ペンキと違い、木目が見えるオイルステインケヤキ色を使いました。 塗ったら上の写真のようによくふき取ります。

色をつけ、上の写真のようになりました。

色をつけ、上の写真のようになりました。  ちなみに、こちらがもとの色が褪せた写真です。

ちなみに、こちらがもとの色が褪せた写真です。  枠の色が生きて、枠が際立ちました。

枠の色が生きて、枠が際立ちました。

箪笥の削り

本来は欠けや割れを直してから削るのですが、目立った傷や欠け割れがありませんでしたので、ある程度削ってから、それでも目立つ箇所を修理することにしました。

|

|

カンナで削ると、もとの綺麗な木肌が見えてきます。 表面の黒ずみの大半は、トノコの色が劣化して余計に黒く見えるだけで、少しカンナでけずれば綺麗な木肌になります。

|

|

|

|

箪笥本体、お盆、小引き出しを削りました。 削っていく中で、いくつか気になる箇所がありましたので、一通り削ったら修理します。

|

|

|

|

一通り削りが終わりました。 気になる箇所の修理と、扉や引き戸の微調整をしていきます。

|

|

広範囲にカビがあった扉の裏も綺麗になりました。

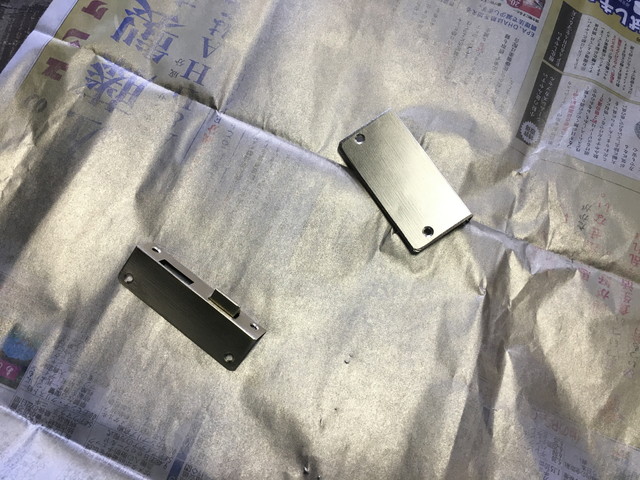

金具屋さんから金具が届きました。

金具屋さんから「都の春(ネズ)」が本日届きました。

|

|

粗削りだけでは、取り切れなかった欠けなどを修理

|

|

| 黄色矢印、一見なんともないように見えますが | 拡大してみると、少し欠けているのがわかります。 |

|

|

| 全体的に木がぼそぼそしていたので、上の写真の幅で新しい桐で埋めることにしました。 | 写真のように新しい桐材で埋めます。 |

ボンドが乾いたら削ります。

ボンドが乾いたら削ります。

|

|

| 黄色矢印のあたり。 | 拡大してみると。 |

こちらは、上の写真のように部分修理にしました。 乾いたら削ります。

こちらは、上の写真のように部分修理にしました。 乾いたら削ります。

|

|

| 黄色矢印のあたり。 | この1番上の引き出しだけ隙間が気になりました。 |

写真の赤矢印の部分を欠きとり、新しい桐材を埋め込む時に隙間がなくなるように、下にせりだすように付けました。

写真の赤矢印の部分を欠きとり、新しい桐材を埋め込む時に隙間がなくなるように、下にせりだすように付けました。

|

|

| 扉が少し狂いが出ていたので削って微調整しました。 | 右の扉もすこし、ズレがあったので削って調整。 |

引き出しを本体に合わせて微調整で削って合わせました。

引き出しを本体に合わせて微調整で削って合わせました。

扉中央の金具をつけるための施工

扉の中央に丸い金具をつけると、扉からはみ出してしまうので、その部分を施工します。

|

|

右の写真のようになります。 何もしないと、空間が開いて見た目も悪くなりますし、金具を釘で固定できませんので、写真のように板を加工してつけます。

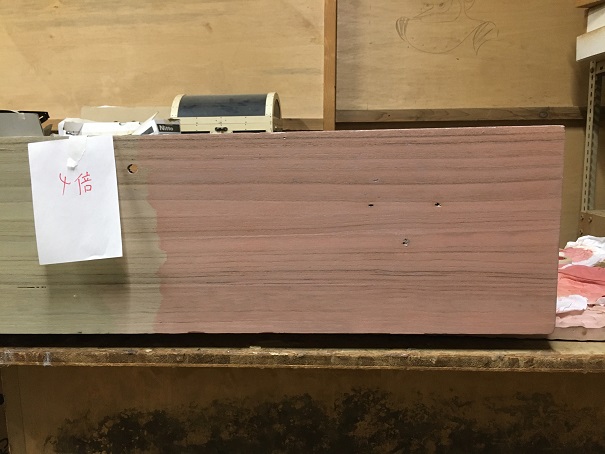

色見本

|

|

|

|

ご要望の色が薄いので、下地の桐の木肌が色味に影響出てしまうようなので、下地にホワイトで色をつけました。 よく木に染み込ませます。  下地にホワイト、緑3倍に希釈、ウレタン吹き

下地にホワイト、緑3倍に希釈、ウレタン吹き

下地にホワイト、ピンク4倍に希釈、ウレタン吹き

下地にホワイト、ピンク4倍に希釈、ウレタン吹き

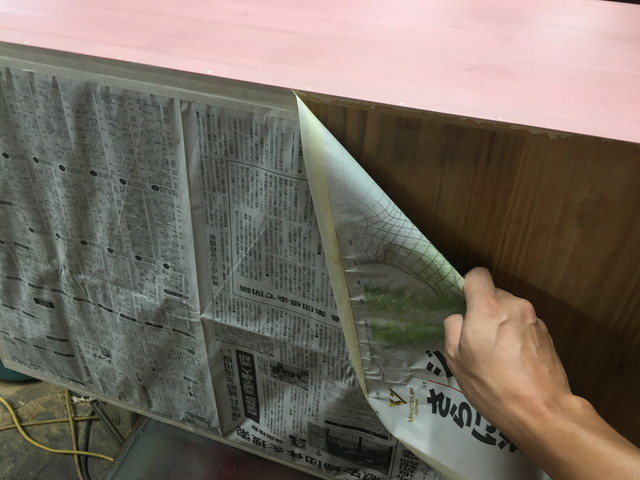

着色前の養生

余計な箇所に色やウレタンがつかないように養生します。

|

|

|

|

|

|

着色前の養生が終わりました。

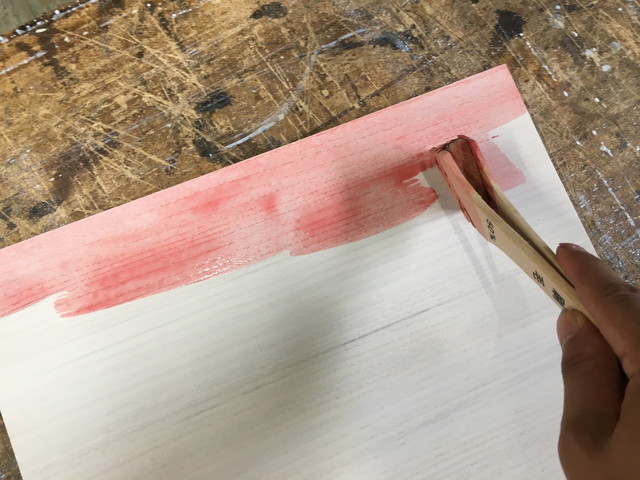

着色

まず下地にホワイトの着色を施します。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

下地のホワイトの着色が終わりました。 一度塗りの後、乾いた後見ると木が着色を吸収してあまりホワイトに見えず、地肌の木の色が気になったので、二度塗りしました。 木肌の地の色は気にならなくなりました。 ホワイトをどれだけ綺麗にのせるかが、この後の仕上げにかかわってくるので、ここは時間を惜しまず二度塗りしました。

上段二段、ピンク4倍に希釈の着色

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

箪笥の下段、緑3倍に希釈

|

|

|

|

|

|

|

|

肉眼ではちゃんと薄い緑なんですが、明るい所でフィルター越しに見るとただの白に見えてしまいます。 なので、くらい部屋で撮った最後の4枚ぐらいが実際の色の感じかと思います。

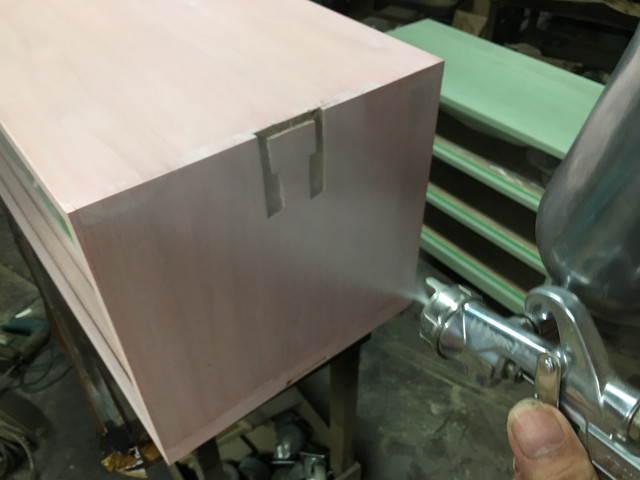

ウレタン吹き

|

|

シーラー

木が水分を吸う導管があり、ウレタンの乗りを良くするために塞ぐための下塗りのシーラーになります。

|

|

|

|

|

|

シーラーが吹き終わりました。

シーラー後の表面の磨き

着色前にどんなに木の素地を綺麗にしても、着色の吸い込み、シーラーの吸い込みがあり、木の表面は若干毛羽立ちます。 それを400番のペーパーで毛羽立ちをとります。

|

|

|

|

この磨き作業は本来、平な板などにペーパーを取り付け磨いたりするのですが、手でやったほうが下地の感触がわかりやすく下着の凹凸も指で感じやすいので磨きやすいです。 慣れないと同じ場所ばかり削ってしまいムラになることがあります。 磨き作業が終わりました。

ウレタン仕上げ吹き

仕上げの前に中塗り(サンディング)を吹きます。 吹いて乾いたら磨きます。 液の性質が少し違うだけでシーラーとやることは同じなので、ここでは割愛します。 では、仕上げ吹きです。

|

|

|

|

|

|

ウレタン仕上げ吹きの作業風景です。 ウレタン仕上げが吹き終わりました。

養生剥がし

ウレタン吹きも終わりましたので、養生の意味はなくなりましたので剥がします。

|

|

|

|

養生が剥がし終わりました。

着色、ウレタン仕上がり画像

|

|

|

|

着色、ウレタンが終わりました。 この後、金具をつけていきます。

|

|

金具の取り付け

金具を取り付ける前に、扉の中板を取り付けます。

|

|

|

|

|

|

横金具の取り付け

|

|

|

|

|

|

正面金具の取り付け

|

|

|

|

後は、扉の金具と引き戸の金具を取り付ければ完了です。

スライド戸の金具付け

戸引手なんて呼ばれていたりします。

たぶん、戸を引くとき手で持つ所だからだと思われます。

|

|

扉の鍵の受け金具なんですが、

元の金具と同じ大きさだったので、使えると思ったのですが鍵の芯の位置が微妙に違ったので、元の金具を使わせて頂きました。

鍵の芯の位置が上下左右、微妙に違う。

少し錆びていたので、古い金具をゴールドに塗装しました。

鍵の芯と鍵穴がピッタリにいきました。

後は、扉の左側を取り付ければ完了となります。

左側の扉もつけ終わり再生完成となります。

ロウ塗りと検品

たんす自体は仕上がりましたが、引き出しがスムースに出し入れ出来るように蝋を塗ります。

ロウを塗りながら気になる箇所があれば修正します。

|

|

|

|

箪笥の中の修理で出た木くずなどをエアーで飛ばし汚れを拭いた後、イボタ蝋を塗ります。

|

|

鍵について

左の二本が、元々使っていた鍵になります。

元々の鍵がそのまま使えます。

予備として(一番右の鍵)をつけておきます。

鍵は、この場所に入れておきます。

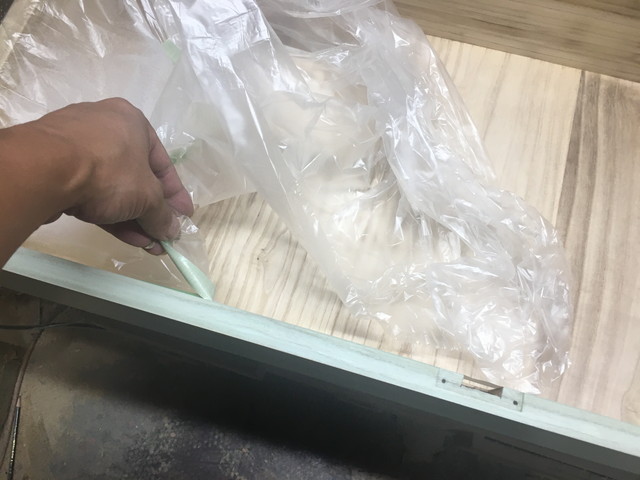

梱包

巻き段ボール

プチプチ

板段ボール

の三層構造で厳重に梱包してあります。

据え付け後写真

お部屋の雰囲気にとてもあっていると思います。

ご依頼者様にもイメージ通りの色と言って頂き、私もうれしく思います。

思い出の品の再生、リメイクなどで少しでもお役に立てたのなら幸いです。