お預かり時の写真

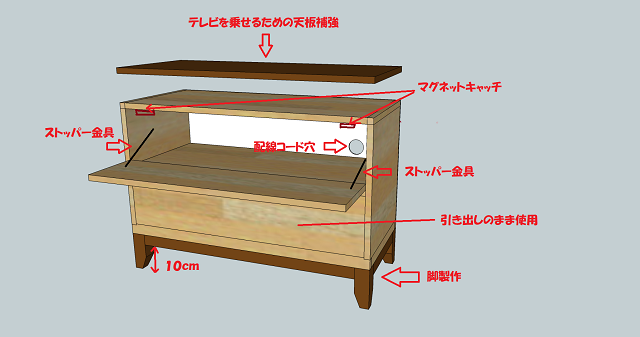

天板をヒノキ材で補強する。

床から10cmあけて脚を製作する。

1段目の引き出しは前板だけ使用し、下開きにしてステーでフラットで止まるようにする。

配線コードの穴を開ける。

下開きの前板は、閉じた時、マグネットキャッチで止まるようにする。

金具は現在のものを使用し、色を艶消し黒で塗り直す。

箪笥と脚は、「ケヤキ色」で仕上げはウレタン吹きで仕上げる。

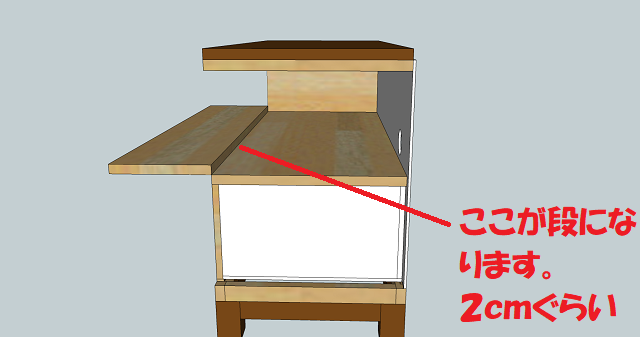

上の引き出しを前開きにすると下画像のようになります。

このような形になります。

広いスペースがありますので、DVDプレーヤーなどの収納には邪魔にはならないと思います。

完全にフラットしたい場合は、ご相談ください。

その場合、構造が若干変わり、見た目の印象にも影響します。

リメイク、ビフォーアフター

|

|

| ビフォー | アフター |

納品後の写真

納品後送って頂いたお写真です。

納品後はどのように活用されているのか私にはわからないので、こんな風に活かされているんだなぁって言うのがわかるので、お写真送って頂けるとうれしく思います。

お写真ありがとうございました。

チェストの修理風景は下記リンク

修理風景

引き出しの引手の金具や本体の金具などを外していきます。

金具が外し終わりました。

箪笥を洗いよく乾かします。

修理

箪笥本体や引き出し枠、底板などが、上画像のように隙間があいている箇所が多数ありました。

この状態を「のりが切れる」なんていいます。

のりとはボンドや接着剤などのこと言うのですが、その効力が切れてしまっている状態です。

木釘だけで持っている状態。

のりが切れてガタつきの要因になっていますので、新たにボンドを入れ圧着させ必要に応じ木釘を打つことで強度が復活します。

私のまわりでは、この木釘のことを「打木(うつぎ)」なんて言ってました。

言い方が違うだけでどちらも同じ。

ボンドを入れ圧着した状態で木釘を打ってます。

この木釘なんですが、今では作ってくれる職人さんがほとんどいなくなり、鉄の釘の価格と比べると4倍から5倍します。

価格の問題よりも、作る職人さんがいなくなると自分で作るしかなくなるので、悩ましい問題です。

引き出しの割れに埋め木をして圧着しています。

箪笥本体も糊が切れて所どころガタつきがあります。

糊を入れ、木釘を打って圧着します。

底板が割れていたので、埋め木で圧着させます。

割れを直すために取り外した「横足」を新材で取り付けます。

一段目の引き出しは、下開きにするため、引き出しの「前板」のみを取り外します。

綺麗に取り外せました。

修理が終わり、粗削りしたところです。

下開きになる、引き出しの前板の左右に「反り止め」を入れてます。

捻じれなどにも効果があると思います。

圧着させます。

テレビボードの下開きになる前板に蝶番を取り付ける位置を鑿で掘っていきます。

丁番を仮止めして、スムースに開くことを確認します。

脚を製作していきます。

ホゾの形に切れ込みを入れます。

加工した脚を仮組していきます。

ゴムハンマーで叩いて入れます。

この時、キツいのに叩いて入れようとすると割れてしまうので、少しずつ微調整しながら入れていきます。

キツすぎると割れますし、緩すぎると強度が落ちてしまい、ホゾにする意味がなくなってしまいます。

このホゾは「小根付三方胴付き(こねつき、さんぽうどうつき)」というホゾになります。

小根が付くと捻じれなどに強いホゾになります。

テーブルの幕板と脚を接ぐのに良く使われるホゾです。

うまく組みあがりました。

箪笥も仮置きして寸法を確かめます。

下開きにする棚が、手前は2cmほどの厚みがあるのですが、手前以外は5mmほどの厚みしかないので、手で押すとたわんでしまうくらいでしたので、棚を補強します。

5mmほどの桐材を貼り補強しました。

天板などを圧着します。

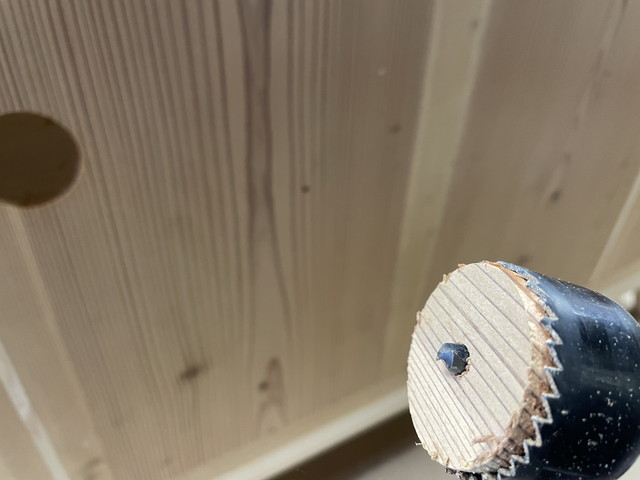

配線穴を開けます。

|

|

脚の製作、配線の穴開け、天板の取り付け、修理など一式が終わりました。

これから塗装をしていきます。

着色と金具の色

色は「けやき色」

金具は「艶消し黒」

着色

着色の前に、色をつけたくない箇所を養生します。

けやき色に着色しました。

ウレタンを吹くと濡れ色になり、深みが出て少しだけ濃くなります。

ウレタンを吹いていきます。

目止めのシーラーを拭いた後、耐水ペーパーで磨きを繰り返し、仕上げのウレタンを吹きます。

艶消し黒を拭く前に、金具を磨きます。

艶消し黒の塗装が終わりました。

脚の裏に傷がつかないようフェルトをお貼りしました。

完成写真

古い家具の修理やリメイク、家具の塗り直しなど、お仕事のご依頼は下記リンクからお気軽にどうぞ。